小さい家を建てることをおススメする理由

小さい家とは? 小さい家の定義 伊礼氏は本の中で小さな家を延べ床面積30坪程度を…

家の外観(外壁材)は家の印象を左右するとても大切な部分です。

美しい風情ある町並みは、一つ一つ違う家の外観が集まって出来るもので、そういう意味でも外観は大切ですね

特に木の外壁は落ち着いた雰囲気や本物の質感が上質さを生み、特におすすめしたい素材です。

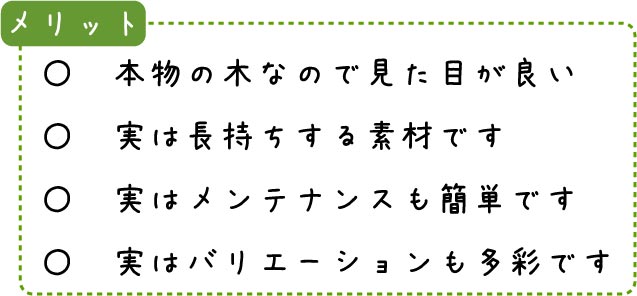

それでは木の外壁のメリット、デメリットを詳しく画像を含めてご紹介していきます。

外壁材選びに迷っておられる方は是非参考にしてみてください。

世の中の家の大半は「窯業系サイディング」と言われる外壁材を使っています。(どんなものかは後で簡単に説明します。)

なので外壁に木を使うと言われても、想像が出来ない方も多いかと思います。

弊社の施工例を中心に、経年変化の実例と共に代表的なものをご紹介します。

(各画像下のキャプションは施工例のページにリンクしています。)

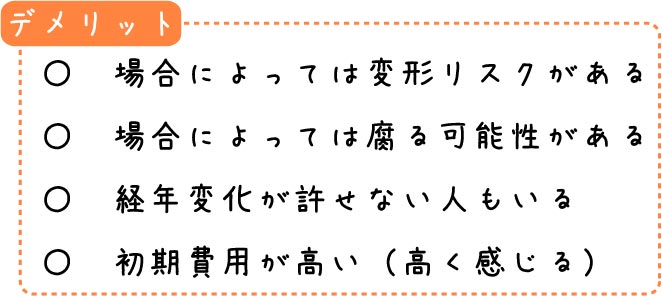

焼杉とは文字通り杉を焼いたもので、機械で焼くバーナー焼きと手仕事で焼く三角焼きというものがあります。

焼杉とは焼くことにより表面を炭化させ(炭化層を作る)、「腐朽菌」の繁殖に必要な栄養素などをなくすため外壁に適した材になります。

三角焼の方が炭化層は厚く作られます。

天竜焼杉は手仕事の三角焼で作られたものです

アップで見ると下のようなテクスチャーになります

焼杉は経年変化により炭の部分が徐々に落ちてゆきいずれは本来の木の地色が出てきますが、天竜焼杉など炭化層の厚いものは条件にもよりますが50年ノーメンテナンスの例もあり、30年持つとはよく言われる言葉です。

下の画像は天竜焼杉のノーメンテナンスの50年後です。

姫路の工務店クオホーム様の天竜焼杉についての記事からお借りしました。

一方、下の画像はバーナー焼で作られた塗装焼杉の外壁になります。

塗装焼杉とは意匠性を持たせるために焼杉の表面にブラシをかけ、木目を浮き出させて塗装した板になります。

天竜焼杉と比較すると経年変化が早く、数年すると元々の木の素地が見えてきます。

下の画像は10年後の状態です。

全体に塗装されていた色は薄くなり、木本来の素地が出てきました。

このままでも外壁に求められる性能としては問題ないのですが、再塗装ももちろん出来ます。

T様はこの変化を風合いとしてとらえていらっしゃるので、再塗装の予定はありません。

そういう意味ではやはり長持ちする素材と言えます。

塗装杉羽目板の一番の魅力は、好みの色で仕上げられることにあります。

ただし、やはり生地が木ですから経年変化がありますが、色を維持したい場合はもちろん再塗装は可能です。

木の素地が見えてきても、外壁としての性能には問題はありません。

塗装杉羽目板は塗装済みで販売されている羽目板と、自社で塗装する羽目板があります。

弊社は自社で塗装することが多いのですが、使う自然素材系の塗料はいろいろと種類があります。

自然素材系の塗料の種類としては、

オイル系:木の内部に浸透して表面に塗膜を作らないため、美しい木目の質感が浮かび上がり、しっとりとした仕上がり

ワックス系:表面をコーティングして汚れから守る。無塗装のような自然な仕上がり

オイルワックス系:両者を兼ねているもの

代表的なメーカーのリンクを貼りました

アップで見ると下の画像のような、上の板が下の板に乗っかっているような、下見貼りという貼り方になります。

水切れの良い貼り方になります。

下の画像は竣工時と4年後の様子です。

雨風の当たり具合などにより場所によって経年変化の様子も違います。

現在8年が経過し変化も進んでいますが、塗り替えは行っていません。

弊社の施工例では黒っぽいものが多かったので、フルマークハウス様(長崎の工務店)より画像をお借りしました。 ↓ グレーの塗料を使っておられます。

ウッドロングエコとは、木材を腐らせる「腐朽菌」を繁殖させない、健康・安全で、自然に優しい木材防護剤です。

防腐剤のように環境に悪いものではなく、土に埋土しても、溶け出すことなく、長期に渡って、効果を発揮することから、欧米では、学校や公園などの公共施設でも実績の高い製品です。

手袋もマスクもなしで施工出来るくらい安全なものですから、親子でウッドデッキを塗るなんてことも出来ますね。

2年が経過し色が抜けてきました。

日の当たる部分、雨のかかる分など場所により変化に違いが出ています。

今後、変化に差はあるもののグレーになっていくと思われます。

ウッドロングエコは通風と水はけがよければメンテナンスフリーな外壁になります。欧米では100年持つと言われていますが、日本ではまだそこまでの実績は正直ありません。

また、色を付けるものではないので塗る材によって色味の仕上がりに差が出ます。

2024年検証:ウッドデッキなど水が溜まることがある場合は腐ることもあります。苔などが生えてきたら削り落とすなどのメンテナンスが必要です。

木の板に着色をしない無塗装の外壁です。

全くの無塗装と保護材としてのクリア塗装を施す場合もあります。

多少のスピードの差はあれ同じように経年変化をします。

弊社の施工例はもう少しお待ち頂くとして(工事中)他社様をご紹介します。

宝塚市のシーエッチ建築工房様です。

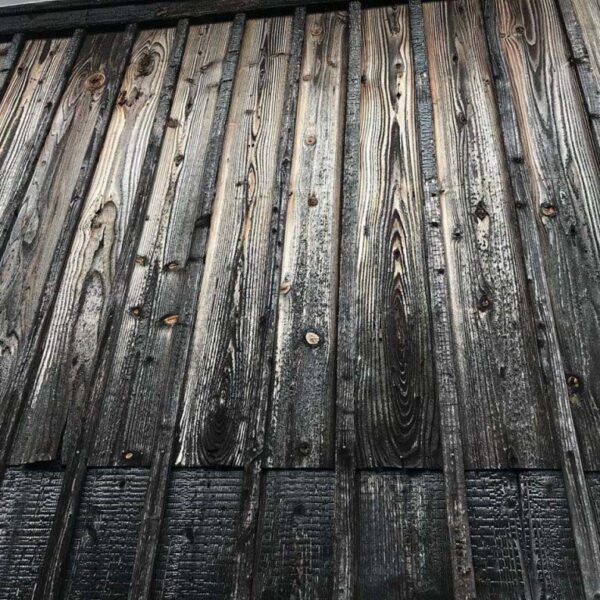

下の画像が木目調のサイディングになります。

遠目ではわかりにくいのですが、近くで見ると違いが分かりますね。

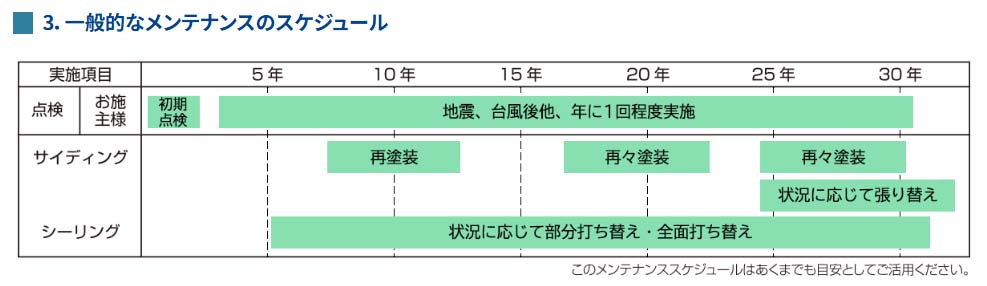

窯業系サイディングの経年変化の例と、メンテナンススケジュールを日本窯業外装材協会様よりお借りしました

前の章で木目調サイディングの画像をご紹介しましたが、遠目はともかく近くで見ると本物の木の外壁とサイディングでは、やはり質感や風合いが全然違います。

それでも新しいうちはまだ良くても、サイディングが経年劣化するのに対し、木は経年変化することで味が出てきます。無垢の床材などと同じですね。

これは他の素材でもいえることで、塗り壁調やレンガ調など「調」が付いているものはあくまで本物に似せたものです。

特に気を付けたいのは、本物の木と木目調の物を組み合わせて使うことはやめた方が良いと思います。

これは内装でも言えることで、どちらかに統一した方がすっきりとすると思います。

窯業系サイディングなどが15年程度でコーキング(サイディングとサイディングをつないでいるもの)の打ち直しが必要になるのに対し、木の外壁は乾燥状態が保たれればとても長持ちする素材です。

乾燥状態を保つには、当たり前ですが乾燥した材料を使うこと、外壁に直接雨があたりにくいように軒や庇を出すなどが有効です。

長持ちしている木造建築と言えば、有名どころでは法隆寺や正倉院ですね。

乾燥した材の重要性については下の記事をどうぞ

木の外壁は長持ちはしますが、多少のメンテナンスは必要になります。

例えば部分的に割れたりすることもあるでしょう。

でも、そんな時はその部分だけ張り替えれば大丈夫です。

材料はいつの時代でもある材料ですから無くなることはありません。

最初は色の違いなどが目立ちますが、数年もすれば気にならない程度に馴染むと思います。

工業製品である窯業系サイディングは廃番があります。

そのため部分的に張り直したくても、そもそも同じ物がない可能性もあります。

この記事の初め「外壁に木材を使うって、どんな感じ?」でご紹介しましたが、木の外壁は実はバリエーションが豊かです。

同じ杉板を使うにしても

〇 タテ貼りか、ヨコ貼りかによって印象は随分変わります

〇 仕上げを塗装にするのか、焼杉など違う仕上げにするのかなどでも変わります

〇 塗装にする場合は着色する色によっても変わります

木は天然の木材で持続可能な材料になります。

特に近隣の国産の木を使った杉板の外壁は輸送にかかるエネルギーも少なく、よりエコな素材と言えます。

また、木は成長過程で多くのCO2を吸収するので、脱炭素社会に貢献できる環境にやさしい素材と言えます。

他の材料と同じく、木も条件によっては変形(割れたり反ったり)するリスクがあります。

ただし、仮にそういったことが起こったとしても、メリットに書いたように部分的な取り換えは容易に行えます。

常に濡れた状態にあると腐ることもあります。

木の外壁を採用するならば、軒をしっかりと出して雨がかかりにくくする、水切れの良い施工にするなどが必要です。

メリットのところで書きましたが、木は経年変化することで味が出てきます。

ですが、これを人によっては劣化と捉えます。

性能的には問題がなくても、見た目を劣化と捉えるならば、これはデメリットとなるでしょう。

外壁にかかるコストとして他の物と比べた場合、決して木は高い物ではありません。

例えば弊社で比べても、そとん塗り壁の方が高くなります。

ただ、グレードの低い窯業系サイディングと比べると初期費用は高くなります。

でもこれも長い目で見ると、グレードの低い窯業系サイディングは早い段階で塗り替えやコーキングの打ち直しが必要となるので、結局のところは木の外壁は高いことにはなりません。

外壁を木だけで仕上げるのも良い物ですが、他の素材と組み合わせるとまた違った印象になります。

組み合わせる素材はやはり本物の素材が相性が良いと思います。

上は塗装杉羽目板と塗り壁の組み合わせです。

こちらは天竜焼杉と塗り壁の組み合わせで、どちらも「そとん壁」という火山灰由来の材料で出来ている塗り壁になります。

こちらの画像はガルバリウムの外壁に玄関周りにだけ木を使っています。

どちらかというとガルバリウムの外壁の場合はポイントで塗装杉羽目板を使うと相性が良いようです。

実は日本の新築のほとんどは安価な窯業系サイディングを使っていると思われます

サイディングは確かに初期の建築コストは安く抑えられても、実は後々にメンテナンス費用が定期的に必要になります。

ここは大事なところで、ほとんどの窯業系サイディングは継ぎ目処理に使うシーリングの耐久性が低く、10年~15年以内に打ち直しが必要です。

2階部分もサイディングで仕上げているでしょうから、足場代だけでも馬鹿になりません。

ただ、最近のサイディングはシーリングレスやシーリング自体が高耐久なものが出ています

もし、あなたの家の外壁仕様がサイディングなら担当者にその辺のことよーく聞いてください。

ここはケチっては絶対いけないところです。

こちらが大手サイデイングメーカーの高性能商品です。

木の外壁はいかがだったでしょうか?

経年変化の様子が人によって好き嫌いの分かれるところだと思います。

それでも本物の素材は何年たっても本物の質感を持っていますし、何よりメンテナンスにかかるコストが少なくて済むので、是非これから家を建てる若い方におススメしたいと思います。

木の外壁は初期費用だけで比べると、安価な低耐久窯業系サイディングに比べると高いことは事実です

ですが、高耐久のサイディングと比較すれば変わりはありませんし、後々のメンテナンス費用を考えるとむしろ安いくらいです。

家を建てるということは生涯コスト(メンテナンス)がかかる、ということです

建てる家によっては生涯で1000万以上のコストの差がつくのです

そんな生涯コストについて詳しく知りたい方はこちらを是非どうぞ

本物の木というだけで内装材にしろ、今回のような外装材にしろ「高そう」と思われる方がホントに多くて残念です。

工事店によって価格の多少の違いはあるでしょうが、あなたの家づくりの外壁材の検討材料に木の外壁も是非加えてみてくださいね。

外壁と合わせて玄関ドアも悩ましいところ。

内装床にはぜひ無垢床材をおススメします!

・・・・・見学会のご案内・・・・・

大きな造作ダイニングテーブルが家族の真ん中にある家

日時:4月19日(土)20日(日) 10時~17時

場所:滋賀県東近江市

こんな人に見てほしい見学会です

● 冬は暖かい、夏は涼しい家にする秘訣を確認したい。

● 子育て中のため、建ててからお金がかかる家は困ります。

● 予算のこともあるので、大きくなりすぎずに暮らしやすい家が欲しい。

無塗装の杉板を外壁に使ったお家です。

清々しいほどの飾り気のない外壁に、無機質なデザインの玄関ドアが良く似合います。

冬暖かくて夏涼しい地震に強い家。

これらは当たり前のこととして、その上でお施主様らしい家づくりが出来ました。

この家で見逃してはいけないポイント、ご予約はこちらからどうぞ!

日時:4月19日(土)20日(日) 10時~17時

場所:滋賀県野洲東近江市

・・・・・プレゼント・・・・・

後悔しない家づくりに役立つ小冊子を差し上げます。

住宅会社選びに悩まれているならヒントが詰まった内容です。

商談中の方であれば工事店との打ち合わせに役立つ内容です。

メールアドレスの登録だけでOKです。下のバナーよりどうぞ。

家づくりにはたくさんの落とし穴があります。

建てる時には教えてくれないこともあります。

誰だって出来るだけ安く家を建てたい

それは当たり前のこと

でも、建てる時の費用を安くするための選択が

光熱費のやたらかかる、寒くて暑い家になってしまったら?

10年後、20年後に何百万とコストのかかる家になっていたら?

残念ながらそういったことが実際にあるのです

建てる前に知ってたら、こうしていたのに!

という事も少なくありません。

そんな悔しい思いをする人を一人でも減らしたくて

「家を建ててからかかるお金の話知っていますか」

という小冊子を作りました。

これを読んだうえで、

納得の家づくりをして頂きたいと、心から願っています。

メールアドレスのみのご登録。

お名前も住所も必要ありません。

下記バナーよりご登録くださいませ。